「社用車を運転中に事故を起こしてしまった!どうしたらいいんだろう?」

「社用車で事故を起こした場合の社内的な対応方法を知りたい!」

このような悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

車を運転している以上、事故のリスクはつきものです。どんなに注意して運転したとしても、場合によってはもらい事故などの可能性もあるでしょう。

この記事では、社用車で事故を起こした場合の事故現場での対応と、事故後に社内での手続き方法をご紹介いたします。

事故の状況によっては会社にも大きな損害が発生する可能性もあります。この記事を参考にして、社用車で事故を起こした場合の対応方法を理解し、社内で速やかに事故報告の手続きができるようにしておきましょう。

事故発生!落ち着いて初動対応

社用車で運転中に事故を起こしてしまった場合、以下の3つのステップで対応するようにしましょう。

- 安全確保と人命救助を最優先に行う

- 警察と保険会社への連絡

- 事故状況の把握と関係者との情報交換

順番にご説明いたします。

安全確保と人命救助を最優先に行う

社用車で事故を起こした際に負傷者がいる場合、まず安全確保と人命救助をおこなってください。道路の危険防止措置と負傷者の救護については道路交通法に記載されていますので、まっさきに対応しなければなりません。

事故を起こしてしまったらまずは安全な場所に車を止め、負傷者の救護へむかいましょう。負傷者が大きなケガをしている場合、すぐさま救急車を呼ばなければなりません。

また、事故を起こしたことにあせってしまい、その場から立ち去るようなことは絶対に避けてください。ひき逃げやあて逃げをしたと判断され、危険防止等措置義務違反や警察への報告義務違反などの罪に問われてしまう可能性がありますので注意しましょう。

警察と保険会社への連絡

車を安全な場所に避難させ、負傷者の救護が完了したあとは110番に電話をし、警察に事故の連絡をします。警察が到着すると、事故の当事者と事故状況の確認をし、事故の調査がおこなわれます。

また、警察が到着するまでの間に、保険会社へも連絡を入れておきましょう。事故の状況とケガの程度を確認され、今後の保険申請手続きに必要な情報を伝えます。

事故状況の把握と関係者との情報交換

保険申請と会社への報告のため、事故状況の把握と関係者との情報交換もしておきましょう。事故に関しては警察側で調査をおこないますが、加害者と被害者それぞれ必要な連絡先を交換しなければなりません。

- 相手の連絡先

- 相手の保険会社の連絡先

- 相手が重傷の場合は、そのご家族などの連絡先

事故後の対応は時間がかかるケースが多いので、スムーズに手続きできるようにしておきましょう。

事故現場での対応:証拠収集から関係者への対応まで

事故を起こしてしまった場合、自分が加害者と思っていたら、信号無視をしたことによって実は相手が加害者であったというケースも少なくはありません。ここではどちらが加害者なのか被害者なのかをはっきりさせるため、事故現場でおこなうべき必要な作業をご紹介いたします。

事故現場の状況を記録する(写真撮影、メモ、図面作成など)

事故を起こして気が動転してしまうこともあるかもしれませんが、事故現場の状況は必ず記録しておくようにしましょう。基本的には警察と事故の当事者で実況見分をおこないますが、保険会社や会社へ事故状況を報告する必要があるため、以下の3つはご自身でも事故状況を記録しておくようにします。

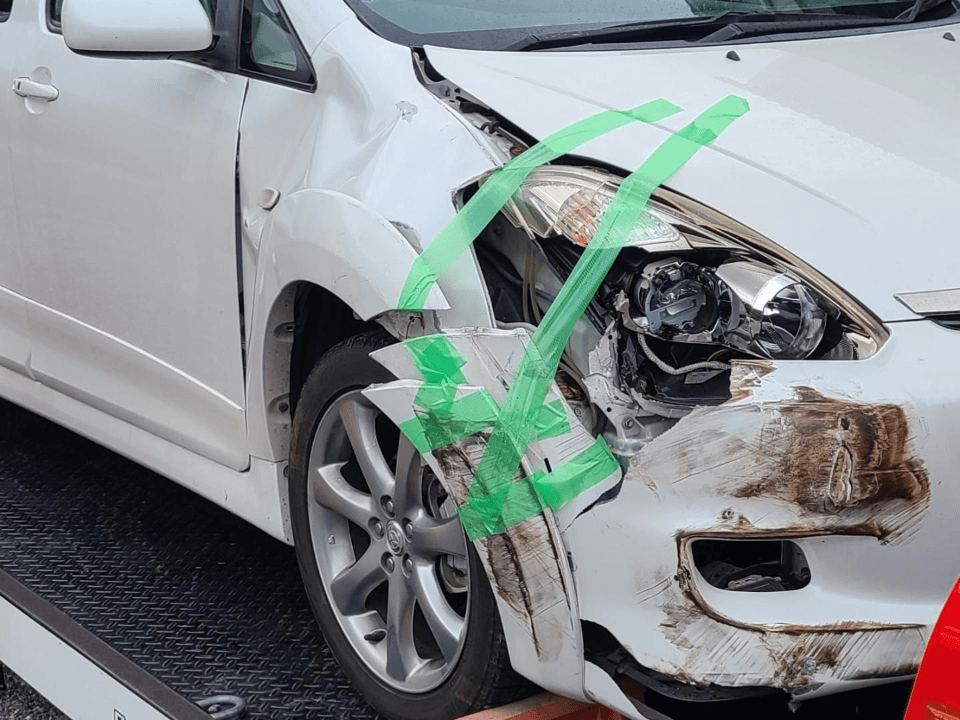

- 事故現場、事故車両の写真撮影

- 事故が起こった経緯や流れのメモ

- 交差点の状況や、どのように事故を起こしたかを図面作成する

目撃者がいれば、連絡先を確保する

事故を起こした加害者・被害者ぞれぞれの過失割合が分からないような場合、事故後の対応が長期化するおそれもあります。事故の損害賠償については基本的に示談交渉をおこないますが、示談交渉がうまくいかなければ裁判にまで発展してしまうおそれもあります。

事故の目撃者や、事故現場近くを運転していた方の車にドライブレコーダーなどが搭載されていた場合、スムーズに示談を進める証拠材料となります。もし事故の目撃者などがいるようでしたら、早めに連絡先を交換するようにしておきましょう。

相手方の情報を確認する(氏名、連絡先、車両情報、保険会社など)

事故の相手方の情報については、以下の5つを必ず確認するようにしておきます。

- 住所

- 氏名

- 連絡先

- 相手の保険会社

- 車のナンバー

また、本人確認のため、お互いの運転免許証を提示するようにしておくようにしましょう。運転免許証の提示を拒否するような場合は、車のナンバーを把握しておくと、陸運局で後日車のナンバー情報から本人照会をすることも可能です。

事故後の手続き:社内報告、保険請求、そして再発防止へ

社用車で事故をおこしてしまった場合、会社への報告が必要です。社用車で事故をおこした社内手続きについては、以下の流れで進めていきます。

- 社内報告書の作成と提出

- 保険会社への連絡と保険金請求の手続き

- 事故原因の分析と再発防止策の検討

- 必要に応じて、弁護士への相談

順番にご説明いたします。

社内報告書の作成と提出

社用車で事故をおこしてしまった場合、社内用の事故報告書を作成しなければなりません。事故の状況や原因などを社内で共有し、今後の事故防止につなげるために必要な書類です。また、しっかりとした事故報告書を作成しておくことで、今後の保険手続きや弁護士への対応が必要となった場合にも役立ちます。

社内の事故報告書には、以下のような内容を記載しておくとよいでしょう。

| タイトル | 詳しい内容 |

|---|---|

| 事故発生日時 | 〇〇年〇〇月〇〇日 |

| 事故発生場所 | 〇〇交差点 |

| 事故相手の名前 | 〇〇太郎 様 |

| 事故の具体的な状況 | こちらが道路を直進していて交差点を右折しようとしたところ、対向の直進車と接触。信号は青だった。 |

| 事故の原因 | こちらの前方不注意。 |

| 事故後の対応 | 事故後、すぐに警察と保険会社に電話。お互い目立つ負傷はなかったため、救急車は呼んでいない。相手と示談が成立し、損害分は車両保険でまかなうことができた。 |

| 事故に対する反省文 | お互いに過失がありましたが、右折中の事故とのことでこちらの過失割合が高かったようです。業務中で急いでいたこともあり、前方不注意で事故を起こしてしまいました。今後は余裕を持った業務スケジュールを組むとともに、事故を起こさないように周りの状況に気をつけて運転するようにいたします。 |

保険会社への連絡と保険金請求の手続き

社用車での事故に関しては、事故を起こした社員に代わって会社側が保険会社へ連絡し、保険金の請求手続きをおこないます。

保険請求の必要書類と流れ、注意点についてご説明いたします。

保険請求の必要書類

保険金請求に関する必要書類は主に以下の5つです。保険会社によっては追加の書類を求められることもありますので、保険会社の指示に従うようにしてください。

- 保険金支払請求書

- 交通事故証明書

- 修理費用見積書

- 事故発生状況報告書

- 診断書

保険請求の流れ

保険金の請求に関しては以下の流れで進めます。

- 保険会社へ事故の連絡をする

- 保険対象事故かどうか保険会社が調査する

- 事故の相手方と過失割合などの交渉する

- 交渉に折り合いがつけば、示談が成立

- 過失割合に応じて保険金が支払われる

保険請求に関する注意点

保険請求に関して、事故の相手が無保険の場合は注意が必要です。保険会社は事故の相手方の保険会社へ保険請求をおこないますので、もし事故の相手が保険に入っていなければ、保険請求の手続きができません。

事故の相手が保険に入っていないようであれば、相手は自腹で車の修理費用や治療費用などの賠償金を負担することとなります。相手に十分な貯蓄がなければ賠償金を得ることが難しくなりますので、その場合は会社で加入している任意保険で対処する必要があります。

事故原因の分析と再発防止策の検討

社用車で事故を起こしてしまった原因を分析し、再発防止に取り組むことが重要です。社用車の事故に関しては事故を起こした社員だけではなく、社用車を運転させている会社に責任追及される可能性もあります。

再発防止にむけて社員に安全運転の研修をおこなったり、社用車を運転する社員の体調管理も毎日おこなうようにしましょう。

必要に応じて、弁護士への相談

社用車でおこした事故に関しては、原則として運転していた社員ではなく、会社が責任を負わなければなりません。ただし、社用車を運転していた方が飲酒運転をしていた場合など、状況によっては運転手本人に責任を負わせることも可能なケースもあります。

会社が責任を追うか、運転していた社員が責任を追うかは過去の裁判例などを参考にすることもありますので、判断に困るような場合は一度弁護士へ相談するようにしましょう。

<h3>まとめ

これまで社用車で事故をおこしてしまった場合の対応方法について解説してきました。事故を起こした場合、まずは車を安全な場所に移動させ、負傷者の救護へ向かいます。その後警察へ連絡し、事故現場の状況を記録したうえで会社へ事故報告をおこないます。

事故をおこさないように社内で安全教育をすることはもちろんですが、事故をおこしてしまった場合の対応方法も社内で共有しておきましょう。もし社用車を運転している社員がひき逃げなどをしてしまった場合、状況によっては会社へ責任追及される可能性もありますので注意が必要です。