「社用車の会計処理の方法を知りたい!」

「社用車ってどのように減価償却すればいいの?」

「社用車ってどのタイミングで買い替えたらお得なの?」

このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この記事では、社用車の減価償却の方法や節税のポイントなどをご紹介いたします。また、社用車の買い替えのタイミングや決算期の処理方法なども解説いたしますので、社用車の減価償却について詳しく知りたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

減価償却とは何か

減価償却とは、ある一定価格以上の高額な資産を購入した場合に、毎年帳簿上に費用計上していくことをいいます。企業においては、あるものを買った時に費用として計上されるのが通常ですが、高額な資産については使用する年数に応じて少しずつ費用として計上しようという考えが減価償却の考え方です。

減価償却の基本概念

企業で使われる固定資産のうち、時間の経過とともに価値が下がっていく資産を減価償却資産(償却資産)といいます。減価償却には会計上のルールがあり、減価償却の計算を間違ってしまうと所得税や法人税の申告に影響が出てしまうので、正しく理解しておかなければなりません。

また、土地や希少価値のある資産、100万円以上の美術品などは資産価値が下がらないとされているため、減価償却の対象外となります。

なぜ企業は社用車を減価償却するのか?

仮に200万の社用車を10台購入した年に購入価額全額を経費として計上した場合、小規模の会社ですとその年は赤字となってしまいます。もし決算書上で赤字となると、金融機関からの融資などに影響が出てしまうおそれもあります。

社用車としての資産を帳簿上に残しながらも、毎年経費を計上して節税することが減価償却の主な目的です。

社用車の減価償却方法

社用車を減価償却する方法と計算例、減価償却できる社用車の条件をご紹介いたします。

車種別の耐用年数早見表と計算方法

車種別の耐用年数早見表と、耐用年数に合わせた計算方法をご紹介いたします。

車種別の耐用年数早見表

| 構造・用途 | 車種・耐用年数 | 耐用年数 |

|---|---|---|

| 一般用 | 軽自動車・ダンプ式貨物 | 4年 |

| 一般用 | その他貨物 | 5年 |

| 一般用 | 普通自動車 | 6年 |

| 運送用・貸渡用 | 小型車(積載2t以下、排気量2リットル以下) | 3年 |

| 運送用・貸渡用 | 大型車(排気量3リットル以上) | 5年 |

車種別の減価償却の計算方法

減価償却には、定額法・定率法のどちらかの計算方法を使用します。それぞれの計算方法を使用するかは、あらかじめ決められています。

| 個人事業主 | 定額法 |

| 法人 | 定率法 |

ただし、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄の税務署に提出することによって計算方法を変更することも可能です。場合によっては税務署の承認を得られない時もありますので、変更を希望の場合は、税務署に相談するようにしてください。

計算例でわかる!減価償却計算ガイド

理解しやすいように、定額法・定率法それぞれの計算例をご紹介いたします。ここでは、新たに「240万円の普通車を社用車として購入」した場合の計算方法で進めていきます。固定資産は帳簿に記録を残す必要があるため、耐用年数最終年は固定資産の残額が1円となるように調整します。

定額法の計算例

定額法は、「購入価額÷耐用年数」の計算方法で減価償却をおこないます。

<定額法計算例>

| 年度 | 計算方法 | 減価償却費計上額 |

|---|---|---|

| 1年目 | 240万÷6年 | 40万 |

| 2年目 | 240万÷6年 | 40万 |

| 3年目 | 240万÷6年 | 40万 |

| 4年目 | 240万÷6年 | 40万 |

| 5年目 | 240万÷6年 | 40万 |

| 6年目 | 240万÷6年 | 39万9999円 |

定額法は算出された減価償却費を毎年単純に経費計上していくので、40万の減価償却費を、6年にわたって計上していくこととなります。

定率法の計算例

定率法の計算方法は複雑です。次の2つの計算式を使わなければなりません。

- (取得価額-償却された額)×償却率

- 固定資産の帳簿残が償却保証額を下回った場合:改定取得価額×改定償却率

わかりやすいように表にまとめます。

| 取得価額 | 240万 |

| 償却率 | 0.333 |

| 改定償却率 | 0.334 |

| 保証率 | 0.09911 |

| 償却保証額 | 240万×0.09911=23万7864円 |

<定率法計算例>

| 年度 | 計算方法 | 減価償却費計上額 |

|---|---|---|

| 1年目 | 2,400,000円×0.333 | 799,200円 |

| 2年目 | (2,400,000円-799,200円)×0.333 | 533,066円 |

| 3年目 | (1,600,800円-533,066円)×0.333 | 355,555円 |

| 4年目 | (1,067,734円-355,555円)×0.333 | 237,155円 |

| 5年目 | (712,179円-237,155円)×0.334(改定償却率) | 158,658円 |

| 6年目 | 158,658円-1円(帳簿残を1円にするため) | 158,657円 |

減価償却できる社用車の条件とは?

減価償却の対象とするためには、原則として取得価額が30万円以上の資産であることが条件となります。30万円未満の資産については、それぞれ2つの会計処理のどちらかが適用されます。

ただし、少額減価償却資産については青色申告書を提出する中小企業の法人のみが対象であり、年度ごとに300万円の計上の上限が設けられていますのでご注意ください。

| 資産名 | 資産金額 | 処理方法 |

|---|---|---|

| 一括償却資産 | 20万円未満 | 3年均等で経費計上 |

| 少額減価償却資産 | 10万円以上30万円未満 | 取得年に全額経費計上 |

減価償却による節税効果

所得税や法人税は、所得が多いほど税額が増える仕組みになっています。資産の減価償却をおこなうと、購入年度に一括して経費計上せず、数年にわたって分割して経費を計上していきます。結果として課税所得を減らし、おさめる税金を少なくすることが可能となるのです。

ではどうしたら減価償却による節税効果を高められるのでしょうか?節税のポイントと注意点をご紹介いたします。

減価償却を活用した節税のポイント

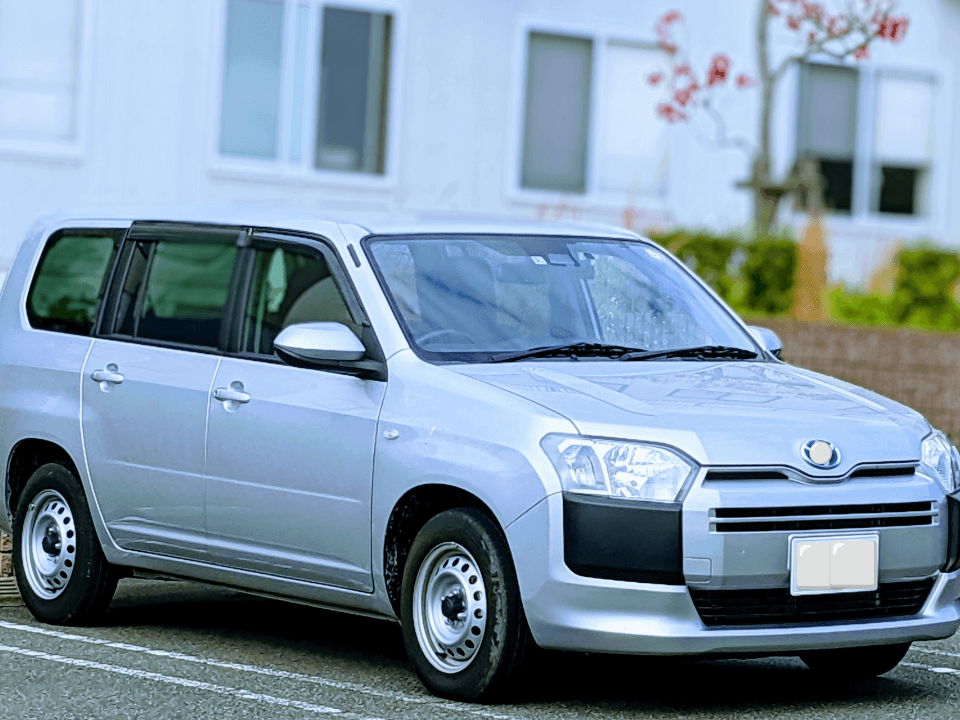

社用車の減価償却で節税をしたいと考える場合、ベストな方法は中古車を購入して社用車とする方法です。新車の場合、軽自動車は4年、普通車は6年をかけて減価償却をおこないます。ところが中古車の場合は、それぞれの耐用年数から経過年数を差し引いて経費を計上するため、速やかに経費計上できるのです。

軽自動車であれば4年、普通車であれば6年落ちの中古車を社用車として導入すれば、購入年度に購入価額を全額経費として計上できるため、節税効果が高くなります。

減価償却費を経費計上する方法と注意点

減価償却費を経費計上する方法として、「直接法」と「間接法」のどちらかを使用します。それぞれの計算方法をご紹介いたします。

直接法

直接法は、資産から減価償却費を引いていくシンプルな計上方法です。

240万円の新車の普通車を定額法で計上すると、以下のような記載となります。

| 貸方 | 借方 |

| 減価償却費:40万 | 車両費:40万 |

間接法

間接法は、「減価償却累計額」という科目を使用し、今までどれだけ減価償却してきたかを把握するためのやり方です。社用車が複数台あるような企業では、貸借対照表上で取得価額を素早く把握できるため、間接法を使った計上方法を採用するのが一般的です。

240万円の新車の普通車を定額法で計上すると、以下のような記載となります。

| 貸方 | 借方 |

| 減価償却費:40万 | 減価償却累計額:40万 |

減価償却費を経費計上する時の注意点

減価償却の処理で間違えやすいのが、耐用年数が軽自動車と普通車とで分かれている点です。新車の場合、軽自動車は4年、普通車は6年となるので注意しましょう。

また、中古車を社用車として購入した場合、耐用年数から経過年数を差し引いて経費計上する点も間違えやすいポイントですので注意してください。

税務調査で指摘されないためのポイント

社用車を税務調査で指摘されないようにするためには、以下の3つのことに注意しておかなければなりません。

- 事業と関係ない高級車などを社用車としている

- 社用車の買い替えのスピードが早い

- 社用車の走行距離が多すぎる

それぞれ説明いたします。

事業と関係ない高級車などを社用車としている

社用車はあくまで業務上使用する車に限られます。高級外車などが社用車として登録されている場合、あきらかに業務上関係ないとみなされてしまう可能性が高くなるので、注意が必要です。

社用車の買い替えのスピードが早い

短い期間で社用車を入れ替えている場合も注意が必要です。過酷な現場で使用されるような社用車であれば入れ替えサイクルも早くなりますが、そうでない場合は、社用車がプライベートで使用されていると判断される可能性もあります。

社用車の走行距離が多すぎる

そこまで社用車を使用しない会社なのに社用車の走行距離が非常に多い場合、これもプライベートで使用しているのではないかと疑われてしまいます。社用車を使用する状況は様々ですので、税務調査で説明できるよう準備しておきましょう。

社用車の買い替え時期と減価償却

社用車の使い方に関しては、企業によって様々です。ここでは社用車を買い替えるべきタイミングと、買い替え時の注意点などをご紹介いたします。

耐用年数と買い替えのタイミング

主に社用車として使われる車の耐用年数は、軽自動車が4年、普通車は6年です。これは国が定めている法定耐用年数ですが、実際は耐用年数以上に車を使用しているケースも多いでしょう。以下のようなケースの場合は、社用車の買い替えを検討してみてもいいかもしれません。

- 社用車の劣化が激しい場合

- 社用車の走行距離が10万キロを超えそうな場合

- 会社のキャッシュに余裕がある場合

- 所有期間が5年を超えている場合

買い替え時の減価償却の注意点

社用車を売却するケースもあるかとは思います。減価償却の途中で社用車を売却する場合、「固定資産売却損」として計上しなければなりません。逆に売却価額が購入価額よりも高い場合、「固定資産売却益」を計上します。

リースと購入の場合の減価償却の違い

これまで解説した通り、社有車を購入した場合は毎年一定額を減価償却費として計上していく必要があります。ところがカーリースを利用して社有車を導入した場合、リース料を全額経費に落とすことが可能です。固定資産税や減価償却費の計算などもする必要がなくなりますので、経費の管理がしやすくなるのがリースのメリットと言えるでしょう。

中古車の減価償却

新車だけではなく、中古車を購入した場合も減価償却が必要です。ただし、中古車の耐用年数は新車よりも短くなり、減価償却した際の経費計上の金額が大きくなります。

中古車を社用車として購入した場合、耐用年数は次のいずれかの計算式で算出します。

| 耐用年数経過済 | 法定耐用年数×20% |

| 耐用年数未経過 | (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%) |

決算期ごとの減価償却費の計算方法

減価償却の処理は1年ごとにおこないます。決算期をまたいだ時の処理と、期首・期中に社用車を取得した場合の計算方法をご紹介いたします。

決算期をまたいだ場合の減価償却費の計算方法

決算月付近で社用車を購入する場合は注意が必要です。社用車を購入後に車の登録が完了し、自社に車が引き渡されることで初めて社用車が資産となります。

3月決算の場合、3月に社用車を購入しても、車の引き渡しが4月となれば資産計上は4月です。当然、減価償却の開始も、資産計上された翌期の4月からとなりますので注意が必要です。

期首・期中に取得した場合の減価償却費の計算方法

期首に社有車を購入した場合は1年分の減価償却費を計上しますが、期中に社用車を購入した場合、使用開始から期末までの残りの月数を月割りして減価償却費を計上します。

3月決算で5月に社用車を購入して使用開始した場合、1年分計上するのではなく、11ヶ月分を計上する形となります。

まとめ

これまで社用車の減価償却に関する計算方法や節税対策などをご紹介してきました。

新車を社用車として使用する場合、軽自動車は4年、普通車であれば6年をかけて減価償却し、費用計上しなければなりません。また、計算方法については一定額を経費計上する定額法と、毎年決まった率をかけて経費計上する定率法のふたつがあります。複数台を社用車として使用している場合は定率法を使用するとよいでしょう。

減価償却の処理方法は非常に複雑です。社用車の台数が多くなれば管理するのも大変になりますので、減価償却計算ソフトを導入したり、顧問の税理士に相談するなどして対応するようにしましょう。